陰陽学説

陰陽には対立、互根、制約、消長、転化、可分といった関係がある。

※「新版 東洋医学概論」より引用

①陰陽の対立と互根(依存)

陰と陽は相反する属性で成り立っている。上には下、左には右というようなものである。上と右というような正反対の意味でないものは組み合わせにはならない。この対立した組み合わせは、どちらか一方だけでは成立せず、上という概念は下という概念があってこそ存在する。このような陰陽の相互依存を互根という。

②陰陽の対立と制約

陰と陽は対立するものであり、一方が過剰にならないように互いを牽制して抑制する。自然界では暑くなると静かにして熱くなりすぎないようにし、寒くなると動いて冷えすぎないようにする。人体では熱くなると熱くなりすぎないように汗をかいて冷まし、冷えてくると冷えすぎないように震えて熱くする。このような制約により平衡(バランス)を保つようになっている。

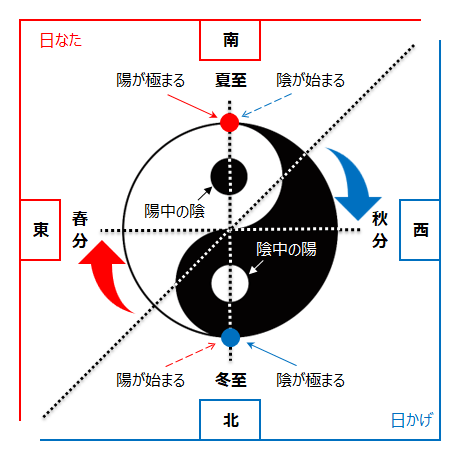

③陰陽の消長と転化

陰陽の量が増えたり減ったりすることを陰陽消長という。1日に例えると、真夜中から陰が減り、陽が増えることで昼となる。また真昼間から陽が減り、陰が増えると夜となる。1年に例えると、冬至に向かうときは陰が増えて陽が減るため、夜が長くなる。夏至に向かうときは陽が増えて陰が減るため、昼が長くなる。春分や秋分は陰と陽がほぼ等しいため、昼と夜の長さがほぼ同じとなる。

このように陰と陽は増減しながらシーソーのようにバランスを保っている。陰陽が消長を繰り返すためには、陰または陽が増加や減少をし続けるのではなく、ある一定のところで増加は減少に転じ、減少は増加に転じなければならない。なぜなら転化がなければ、消長の結果として陽または陰しか存在しなくなる。これを防ぐため陰は極まれば陽となり、陽は極まれば陰となるのである。1日に例えれば、陰陽の消長によって明け方から徐々に明るくなっていくが、そのままずっと明るさが増し続けるのではなく、正午を過ぎると徐々に暗くなり始め、いずれ夜になる。そして夜はいつまでも暗さが増し続けるのではなく、いずれ朝になる。このように正午において陽から陰への変化は陰陽の転化と考えることができる。

④陰陽の可分

陰陽に分けられることを可分という。例えば、光と影という陰陽に分けた場合、光は更に日光(陽)と月光(陰)に分けることができる。また月でも満月(陽)と新月(陰)とに分けることができる。このように絶対的な陽や陰というものはあまりなく、相対的に陽や陰となることが多い。易においても無極から太極、太極から両儀、両儀から四象、四象から八卦と分類されるが、これは陰陽可分の一例である。

陰陽の形而上と形而下

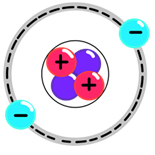

陰と陽の内外を考えるとき、一般的に陰は内を示し、陽は外を示しますが、これは概念なので形而上の学問です。ところが実際は内に陽があり、外に陰があるという構造になっています。物質の原子構造は内側に陽子(+)、外側に自由電子(ー)となっており、太陽系も太陽が内側、卵も黄身が内側にあります(相似形・フラクタル構造)。概念とは全く逆になっており、これが概念に対して現象を表す形而下の学問です。

このことから形而上は陽、形而下は陰として考えることもできます。現代においては陰陽の内外が形而上と形而下の区別がついておらず統一性がありません。このことを自覚していないことも多く、まずは認識することが迷いの世界から抜け出す一歩だと言えるでしょう。

内側に陽子(+) 外側に自由電子(ー)

内側に黄身(陽) 外側に白身(陰)

★電気の流れる向き(電流)と電子の流れにおいても同様。